教育部聯(lián)合11部委出臺《關(guān)于推進中小學生研學旅行的意見》已有兩年多,,研學旅行猶如雨后春筍般在全國各地迅速發(fā)展,受到學校、家長和社會各界廣泛關(guān)注。但與此同時,,在實踐過程中,研學旅行也顯現(xiàn)出一些問題,,比如研學旅行市場行業(yè)門檻低且缺乏標準,、一些研學旅行變成了集體旅游,等等,。那么,,中小學生需要什么樣的研學旅行呢?

旅行存在三大問題

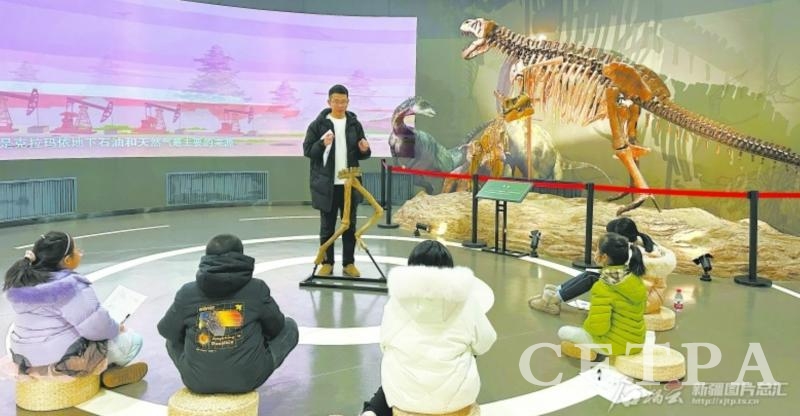

研學旅行的優(yōu)勢在于可以超越學校,、課堂和教材的局限,,在活動時空上向自然環(huán)境,、學生的生活領(lǐng)域和社會活動領(lǐng)域延伸,。盡管各中小學開展研學旅行課程如火如荼,但實際情況并未達到預(yù)想效果,,還有許多地方需要完善,。

教育部教育發(fā)展研究中心研學旅行研究所所長王曉燕認為,目前中小學的研學旅行存在三大問題,。

首先,,研學旅行課程的教育目標不明確。通過研學旅行究竟應(yīng)該培養(yǎng)學生的哪些能力,、品格和素養(yǎng),,還沒有形成統(tǒng)一的認知和理性的分析,,許多研學活動沒有明確的教育主題,沒有結(jié)合學生的身心特點設(shè)計開發(fā)小學,、初中,、高中不同學段的適切內(nèi)容和目標,而是“腳踩西瓜皮,,走到哪說到哪”,,活動隨意性很大,育人效果不理想,。

其次,,研學旅行課程的教育內(nèi)容淺層化。一些研學活動內(nèi)容簡單,,大多都是組織學生集體參觀,、瀏覽,簡單停留在眼睛課程,、耳朵課程,,走馬觀花,浮光掠影,,沒有讓學生進行深度體驗,,更沒有在能力上讓學生有提升,在情感,、態(tài)度,、價值觀上有體悟,教育質(zhì)量不高,。

第三,,研學旅行課程的組織形式單一。缺乏校內(nèi)外課程的整體性設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,還沒有打破學科界限,,形成跨學科綜合實踐學習的組織育人體系,而且,,也沒有把學校知識學習與校外實踐進行有效銜接,、統(tǒng)籌考慮。

研學課程需要整體設(shè)計

“要確保研學旅行高質(zhì)量,、健康可持續(xù)推進,,課程開發(fā)是關(guān)鍵,必須進行科學的課程設(shè)計�,!蓖鯐匝嗾J為,,教育性原則是研學旅行的第一原則,此外,,研學旅行還要突出實踐性,、加強融合性,、提高專業(yè)性、確保安全性,。

北京市陳經(jīng)綸中學是較早開展“研學旅行”的學校,。學校把研學旅行設(shè)定為“人生遠足實踐課程”,由若干門性質(zhì)相關(guān)或相近的單門課程組成一個結(jié)構(gòu)合理,、層次清晰,、彼此聯(lián)結(jié)、相互配合,、深度呼應(yīng)的連環(huán)式綜合課程,。

“2018年暑假我們的‘穿越西域重走絲路’研學課程設(shè)計是在‘課程序列’和‘學科關(guān)聯(lián)’兩個層面進行的�,!北本┦嘘惤�(jīng)綸中學高中校區(qū)校長牟成梅介紹,。學校讓師生在研學中走中國古絲綢之路的經(jīng)典線路,經(jīng)過西安,、張掖,、嘉峪關(guān)、酒泉,、敦煌,、蘭州,跨越陜西省和甘肅省,,感受2000多年來中華民族的燦爛文化,。這里面,學科關(guān)聯(lián)內(nèi)容豐富,,比如:雅丹國家地質(zhì)公園,、七彩丹霞地質(zhì)公園是特殊地質(zhì)地貌,整合了地理,、語文知識;秦始皇兵馬俑,,展現(xiàn)了秦朝皇陵的結(jié)構(gòu)布局、軍事規(guī)模,、科技文化的成就,,對應(yīng)了歷史、地理,、語文學科,。

研學旅行的課程資源需要整合,既包括多學科整合,、跨學科整合,也包括校內(nèi)外教育資源的整合,、跨界整合,。近幾年,,北京市海淀區(qū)不少學校利用校園周邊的文化、科技,、自然資源等,,以綜合實踐活動或?qū)W科實踐活動的方式,創(chuàng)立了很多特色校本課程或?qū)W區(qū)課程,。如清華附中的“走進圓明園”課程,,八一學校附屬玉泉中學的“三山五園”課程,中關(guān)村中學的“尋找中關(guān)村”課程,,理工附中的“校園周邊古跡尋蹤”課程等,。

當然,研學旅行要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,,關(guān)鍵還要靠教師,。當前教師自身對研學旅行的課程研究、課程開發(fā)能力亟待提高,。因此,,建立健全研學教師培訓制度非常必要,開展對研學旅行專兼職教師和相關(guān)人員的全員培訓,,在整個研學旅行的教育實踐活動中,,使教師成為整個教學活動的組織者、引導者和合作者,,使教師在研學旅行的路途中,,能及時捕捉活動中學生動態(tài)生成的問題并加以解決。

研學效果應(yīng)有科學評價

研學旅行為學生的全面發(fā)展提供了廣闊舞臺,,一方面,,使教育走出學校的圍墻,使教學不再局限于教室之內(nèi);另一方面,,研學旅行改變了學生的學習方式,,旅行變成課堂,社會成為教材,,世界成為老師,。

隨著國家研學旅行政策的推進,目前,,我國很多省份都已經(jīng)出臺了研學旅行實施細則,,但不可忽視的是,全方位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的機制還沒有建立起來,,從研學旅行課程的開發(fā)到課程體系的建立,、課程效果的評價等方面,都需要進行整體設(shè)計、科學論證,,這樣才能使各個環(huán)節(jié)相互配合,、有序有效開展。

目前,,北京市十一學校將研學旅行課程納入學生的必選課程,,構(gòu)架起了覆蓋北京、天津,、上海,、山東、山西,、陜西,、安徽、江西,、浙江,、江蘇、遼寧,、河南,、云南等省市的研學旅行課程網(wǎng)絡(luò),并對學習過程進行科學評價,。學校的研學旅行課程評價分為過程性評價和終結(jié)性評價兩部分,。其中,過程性評價內(nèi)容占80分,,主要關(guān)注學生的時間觀念,、紀律意識、自身形象等方面,,由指導教師全面,、具體負責考評;終結(jié)性評價內(nèi)容占20分,重點評價學生的研究性學習課題的完成情況,,評價項目包括成果原創(chuàng)性,、內(nèi)容、研究方法以及分享交流活動中的表現(xiàn),,如態(tài)度,、見解等。

江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星海實驗中學開展的“追尋紅色足跡情系大別山區(qū)”的研學旅行課程,,要對每名參與的學生進行考核,,每個項目分A、B,、C三個等級,,考核人員由小組同學,、住戶農(nóng)家和帶隊老師組成。研學活動結(jié)束兩周后,,學校還要進行交流,、總結(jié)和分享,,讓學生在感悟中成長,。

專家觀點:研學不能“只旅不學”

國家督學、中國教育學會副會長,、北京市教育學會會長羅潔認為,,在研學旅行過程中應(yīng)避免“只旅不學”或“只學不旅”的現(xiàn)象。

“這是一個變革學習方式的問題,,要做到‘學’與‘旅’的深度融合,。在研學旅行中,若過度地強調(diào)學,,那么學生便會背著包袱去研學;如果只強調(diào)旅行,、旅游,便會失去課程的本質(zhì)意義,�,!绷_潔表示。

怎樣才能做到學與旅的深度融合呢,?羅潔建議從學校和教師兩個層面著手,。

學校應(yīng)該認真修訂研學旅行課程的整體規(guī)劃,讓全校教師都能理解研學旅行課程在學校課程體系中的地位與價值,。同時,,要明確研學旅行課程是一門校本必修課,且課程的設(shè)計者和實踐者,,就是學校里的每一位教師和學生,。

學校教師需要逐步提高課程開發(fā)能力,以典型引路,、團隊協(xié)作的方式來推進這項工作,。例如,讓每個年級組研制,、共享研學旅行的手冊,,每使用一次就修訂一次,一次次的經(jīng)驗累積會不斷提高教師們的課程開發(fā)能力,。

總之,,在研學旅行中,學習是一種旅行,,旅行也是一種學習,,這種實踐方式能讓學生感到新奇美妙,進而引發(fā)探求興趣,使學生產(chǎn)生出實踐無限好,、探索真奇妙的追求,。這種方式有利于推動全面實施素質(zhì)教育,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,,引導學生主動適應(yīng)社會,,促進書本知識和生活經(jīng)驗的深度融合。