“游學”作為一種文化習得和傳播途徑已有久遠的歷史,,作為文化、教育,、旅游三者的交集,,其兼具文化傳播,、知識養(yǎng)成、旅游形式的綜合價值在國民教育方面得到了獨特的體現(xiàn),,成為促進青少年國家認同的重要方式和載體,。近年來,香港的游學發(fā)展迅速,,效果顯著,,在經(jīng)濟、文化、政治及學術(shù)研究方面的多重價值已引起旅游,、文化,、意識形態(tài)等研究領(lǐng)域和政府相關(guān)部門的高度重視,而其文化傳播和國民教育的功能和旅游新業(yè)態(tài)的市場期望逐步活躍,、提升,呈現(xiàn)出跨界融合的良好態(tài)勢,,也為深入了解香港青少年游學的現(xiàn)狀,、游學促進香港青少年國家認同的過程、方式,、載體和意義提供了條件,。

一、香港青少年游學的現(xiàn)狀

香港青少年游學主要是境外游學,,包括海外游學和內(nèi)地游學兩部分,。在40多年的發(fā)展過程中歷經(jīng)6個時期,即始于20世紀70年代的萌芽期,、積累期,、發(fā)展期、轉(zhuǎn)變期,、推進期,,以及從2009年開始的加速期,整體呈現(xiàn)出與教育課程改革緊密相關(guān)聯(lián)的特點,。

香港青少年游學的主體由香港中小學生構(gòu)成,。2012-2013年度,香港共有中小學生76.98萬人,,按照每人每年出游一次,、平均游學費用為4900港元、個人消費中位數(shù)為1000港元為基準推算,,香港游學市場的基礎規(guī)模約為49.2億港元,,縱深規(guī)模則達到196.8億港元,而據(jù)亞洲旅游交流中心所做《香港青少年赴內(nèi)地游學興趣調(diào)研報告》數(shù)據(jù),,內(nèi)地是香港青少年游學的主要目的地,,占香港境外游市場規(guī)模的比例超過73.5%。因此,,香港青少年赴內(nèi)地游學市場的基礎規(guī)模約為36.2億港元,,縱深規(guī)模則達到144.8億港元。

目前,,香港的游學市場主要呈現(xiàn)兩方面的特點,。一是社會參與程度高。香港游學的政府資助與社會資助相得益彰,多采用社會化市場化運營方式,。政府提供的基金以香港關(guān)愛基金和青年事務委員會基金為主,。社會資助較為廣泛,其中賽馬會全方位學習基金資助的申請比例最高,,為29.4%,。二是香港青少年境外游學氛圍良好。香港青少年境外游學主流方式為學校旅游(課外活動)和“全方位學習日”(學習方式)相結(jié)合,。游學已成為教學課程的組成部分,,學校組織舉辦境外游學活動成為常態(tài)。同時,,香港社會各界對游學活動高度認可,,能否舉辦高質(zhì)量的游學活動,逐步成為衡量“好學�,!钡臉藴手�,。

二、國民教育是實現(xiàn)國家認同的重要途徑

所謂國家認同是指,,“一個國家的公民對自己祖國的歷史文化傳統(tǒng),、道德價值觀、理想信念,、國家主權(quán)等的認同,,即國民認同”,“是人們對自己的國家成員身份(NationalIdentity)的知悉和接受”,。然而在現(xiàn)代社會,,國家認同將不再簡單地表現(xiàn)為一種先天的自然情感,也不是給定的“天賦觀念”,,作為一種后天獲得物,,它需要不斷地被開掘、被塑造,。這即是國民教育通過培養(yǎng)國民身份進而建構(gòu)國家認同的合法性所在,。

就香港的特殊歷史而言,國民教育主要指國家民族意識教育,,主要包括4個范疇,,即公民感、對香港的歸屬感,、國家認同和共同文化,,主體在于建構(gòu)和發(fā)展青少年的國民身份。從香港回歸之前的1996年到現(xiàn)在,,香港政府不斷加強國民教育的力度,,促進香港社會的國家認同,。

1996年,為了準備撤走及保障香港平穩(wěn)過渡,,港英政府修訂了原有的《學校公民教育指引》,。在新的指引中,課程發(fā)展議會明確指出:在政治變遷的時代,,香港的市民需要積極建立新的國民身份,。1998年,香港課程發(fā)展議會編訂了中學公民教育科課程指引,,專門設有“國家民族社會范疇”的內(nèi)容,。1999年,香港特區(qū)政府制定了《21世紀教育藍圖——教育制度檢討》咨詢文件,,提出教育要培育一群對社會、國家,、民族做出承擔和面向國際社會的國民,。2001年,一份對香港未來十年課程發(fā)展方向有決定意義的文件《學會學習:課程發(fā)展路向》指出,,德育及公民教育是香港未來課程發(fā)展需要推行的4個關(guān)鍵項目之一,,強調(diào)要培養(yǎng)學生國民身份認同等重要價值觀,培養(yǎng)學生成為具有國民身份認同的中國公民,。

三,、游學是以柔性方式進行國民教育的必要手段

2002年,香港課程發(fā)展議會頒布新的《基礎教育課程指引》,,提出要培養(yǎng)積極的價值觀和態(tài)度,,包括堅毅、責任感,、尊重他人,、國民身份認同及承擔精神等。2006年,,香港特區(qū)政府成立了國民教育中心,,專門負責推動中小學生的國家民族意識教育。2009年推行新的高中課程,,加強學生認識及認同國民身份的學習元素,。2012年7月,香港特區(qū)政府嘗試在中小學開設“德育及國民教育科”,,后因香港社會對國民教育缺乏價值共識,,形成所謂“國教風波”。香港的“國教風波”暴露出香港社會存在港式本土意識,、價值與文化的自身焦慮,、與內(nèi)地缺少文化價值認知共識等問題,,其實質(zhì)在于共同認可的價值標準規(guī)范缺位,社會的整合凝聚難以達成,,對國家的認同因而也難以實現(xiàn),。要實現(xiàn)并達成價值共識,傳承中華民族精神,,除了經(jīng)由對中國的認知和了解,,別無他途,而國民教育成為國家認同的依賴路徑,。

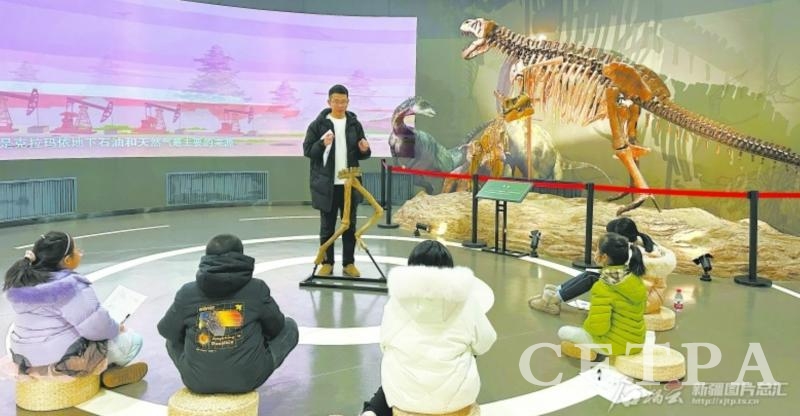

在國民教育方面,,也即培養(yǎng)國民身份進而建構(gòu)國家認同感的方式上,香港政府采取多種途徑,,包括真實生活感受和演練,、配合課堂教育的聯(lián)課活動、政治禮儀教育,、內(nèi)地考察與體驗交流等,,其中“內(nèi)地考察與體驗交流”的最重要實現(xiàn)方式即為游學。

一方面,,游學將祖國的大好河山,、歷史文脈、道德傳統(tǒng),、風俗習慣等經(jīng)由自然資源和人文資源的展示向游學者傳達,,更新其知識和觀念;另一方面,,在游學的過程中,,當?shù)孛癖娕c游學者建立互動,形成自然情感的回歸和親近,,影響其情感和評價系統(tǒng),。在上述交流過程中,尊重差異,,尋求共識,,以潤物細無聲的方式,自然地而非硬性植入地形成文化共識,,進而實現(xiàn)國家認同,。

四、紅色旅游是游學促進國家認同的重要載體

在現(xiàn)代社會,,基于理性思維原則,,國家認同建構(gòu)通常表現(xiàn)為一個創(chuàng)造符號、運用符號,、詮釋符號的過程,,這使得國家認同需要進一步借助想象,、聯(lián)想等方式“詩學地”表達,重新獲得的情感與生命,,因而體現(xiàn)出國家認同的符號化特質(zhì),。紅色旅游作為游學的重要內(nèi)容,即是一個在解釋性背景中,,通過國民教育方式表現(xiàn)出來的國家認同符號,。

香港的國民教育歷來是社會關(guān)注的熱點,如何進行有效,、合理,、平穩(wěn)的國民教育是目前香港教育界的重要問題。目前,,香港眾多的游學線路中也包含一定數(shù)量的紅色旅游產(chǎn)品及文化的展示,。但據(jù)亞洲旅游交流中心的《香港青少年赴內(nèi)地游學興趣調(diào)研報告》顯示,香港青少年對“紅色旅游”的認知程度較低,,紅色旅游作為具有特定內(nèi)涵的概念在香港青少年中較為生僻,,“紅色旅游”的總體吸引力較弱。對于紅色旅游,,香港青少年總體了解較少,其中,,“不了解,,沒聽過”的占57.8%,“了解一些情況”的占27.5%,,“知道基本內(nèi)容”的占11.8%,,“非常熟悉”的占2.9%。有48%的人認為“基本沒有吸引力”,,37.3%的人認為“有一般吸引力”,,只有2.9%的人認為“有較強吸引力”。

作為國民教育的重要方式,,紅色旅游目前在香港地區(qū)的吸引力和認知度還需提升,。這對于旅游及相關(guān)業(yè)界來說是一個市場開發(fā)、產(chǎn)品更新,、觀念轉(zhuǎn)變和認知提升的重要實踐過程,。

香港青少年國民教育通過游學這一手段,將包括紅色旅游資源在內(nèi)的旅游文化資源轉(zhuǎn)化為國家認同符號,,從而建構(gòu)了香港青少年的國家認同,。作為一種跨界融合的發(fā)展方式,游學在促進國家認同方面具有深厚的潛在價值,,但無論是理論研究還是實踐應用方面,,目前仍處于邊緣狀態(tài),,尚未引起各界足夠的重視。在全球化視野下,,在旅游,、文化及教育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和深化改革的大趨勢下,深入挖掘并充分釋放游學促進香港青少年國家認同,、強化文化與旅游及教育融合發(fā)展的功能,,形成游學研究的特定“場域”,是游學發(fā)展的必然趨勢,,是促進國家認同的內(nèi)在要求,。